冬のボーナスは何月?民間企業と公務員の支給日・平均支給額

この記事では、夏と冬のボーナスについて解説します。夏のボーナスは7月、冬のボーナスは12月の2週目頃に支給する企業が多いです。自分の会社はいつ支給日なのか、支給額はいくらなのか、タイミングや目安の計算方法、差し引かれる税金について確認しましょう。

目次

ボーナスとは臨時で支給される報酬

ボーナスとは従業員が企業から毎月支給されている定額給与とは別に臨時で支給される報酬を指します。

労働基準法により毎月一回以上支払わなければならないと定められている定額給与に対し、ボーナスに関しては、企業が必ずしも支給しなければならないという義務は定められていません。したがって法律上ボーナスも賃金の一部とはみなされているものの、支給は企業の任意です。

企業がボーナスを支給する時期や名目によって「賞与」「夏季手当」「期末手当」「特別手当」など、呼称が異なるケースもあります。

(参考:労働基準法 第十一条、第二十四条)

\ 年収、もっと上がるかも? /

2025年夏・冬のボーナス支給時期はいつ?

ボーナスの支給時期について、次の項目を解説します。

- ・民間企業のボーナス支給日

- ・公務員のボーナス支給日

- ・ボーナスの査定期間はいつからいつまで?

ボーナスの支給額を決める査定期間についても確認しておきましょう。

民間企業のボーナス支給日

一般的に、民間企業のボーナス支給は夏と冬の2回です。

6月下旬から7月上旬に夏季賞与として1回、12月中旬に年末賞与として1回の合計2回ボーナスを支給される場合が多いです。

夏のボーナスは7月10日頃の金曜日、冬のボーナスは12月5日から2週目頃に支給日を設定している企業が目立ちます。

その他にも、半年ごとに中間賞与、年度末の時期に決算賞与として支給する民間企業もあります。

決算賞与は決算日の翌日から1ヶ月以内の支給が税法によって決められているため、3月決算の場合は4月にかけての支給が一般的です。

【あわせて読みたい】ボーナスがない会社の特徴はこちら⇓

\ 年収、もっと上がるかも? /

公務員のボーナス支給日

国家公務員のボーナス支給日は、夏は6月30日、冬は12月10日です。休日の場合は前日もしくは前々日を支給日としています。

これは人事院の定めによるものです。

なお地方公務員の場合は各自治体の条例に則りますが、一般的には国家公務員の支給日に合わせられていることが多いようです。

(参考:人事院規則 第十四条)

ボーナスの査定期間はいつからいつまで?

ボーナスの査定期間は企業によって異なるものの、夏と冬の2回支給の場合は以下の通りです。

- ・夏のボーナス:前年の10月から3月

- ・冬のボーナス:当年の4月から9月

支給時期と合わせると以下のようになります。

【夏のボーナス】

| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |

| 夏季ボーナス査定期間 | 評価 | 支給 | |||||||

【冬のボーナス】

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |

| 冬季ボーナス査定期間 | 評価 | 支給 | |||||||

原則として査定期間が終わってから支給時期までの期間で、評価と支給額の決定が行われます。

なお、ボーナスが年に3回支給される企業の場合は査定期間も年に3回行われる仕組みです。

ボーナスが低い…自分の適正年収を今すぐ確認してみよう

\ 2026年こそ年収アップ! /

かんたん

3分!

無料診断してみる

仕事量が多いのに周りと比べて年収が低い、評価されにくくて給料が上がりにくい、転職したいけど今より年収が落ちないか不安、など、IT・Web・ゲーム業界で勤めている方にとって「年収」に関する悩みは多いですよね。

年収のことで悩んだら、一度ご自身の年収の現在地と年収アップ予想額を調べてみませんか?現在地から目指せる年収を知ることで、この先どうするか納得のいく決断ができるでしょう。

\ 年収、もっと上がるかも? /

年収約120万円アップ!年収診断の利用から約2週間以内に転職成功した方の例

- ご年齢:30代

- ご経歴:プロジェクトマネージャー⇒アプリエンジニア

- 勤務地:西日本⇒東京へ転職

- 転職期間:2週間以内に転職成功

Aさんは、スピード転職に成功、かつ年収を約120万円アップすることに成功しています。

もともとアプリエンジニアとしてのご経験もお持ちで、年収診断を行った結果、同職種・同年代のボリュームゾーンより年収が下回っていることから年収を上げたいとお考えになり、転職で年収アップを成功させました。また、開発に携わりたいという希望も転職により叶えることができました。

【あわせて読みたい】転職で年収アップに成功した事例はこちら⇓

「IT人材年収診断」ご利用の流れ

「IT人材年収診断」は4つのステップで完結!

STEP1:以下のボタンから年収診断のページへ

STEP2:年収診断のページから氏名と連絡先を入力してスタート

STEP3:プロフィールと簡単な職務経歴を入力して診断

STEP4:ご自身の年収の現在地を把握

診断後は、年収が上がる求人や、ご希望に沿った求人のご紹介、IT職種を熟知したキャリアアドバイザーに転職の相談をすることもできます。是非一度、ご自身の年収の現在から年収アップ予想額を見てみてください。

\ 年収、もっと上がるかも? /

ボーナスの平均支給額はどれくらい?

ここでは、ボーナスの平均支給額の目安について以下解説します。

- ・目安は基本給のおよそ1~2ヶ月分

- ・平均支給額は約41万円

- ・20代IT人材はボーナス支給額が増額傾向

もしも現在のボーナス支給額に不満があるなら、よりよい環境へ転職する方法についてもご紹介します。

目安は基本給のおよそ1~2ヶ月分

民間企業のボーナス支給額の目安は、基本給×1~2ヶ月分です。ただしボーナス支給額の目安は企業規模により異なり、大企業であれば基本給の2~3ヶ月分、中小企業では1ヶ月分といわれています。

これは1回分の支給額の目安であり、年に2回支給の場合は年間で基本給の2~6ヶ月分となる計算です。

| 企業・職種の特徴 | 賞与額の目安 |

| 業績が厳しい・ボーナスが少なめ | 年間で合計1~2ヶ月分のみ |

| 優良企業・外資系・専門職など | 年間で4〜6ヶ月分以上支給 |

| 中小企業や一部業界 | 夏の支給なし・冬だけ |

| ベンチャーや外資系、管理職など | 賞与なし(年俸制に含まれている |

なお、公務員のボーナスは期末手当と勤勉手当で構成され、年間で給与の約4ヶ月分程度の支給が一般的です。

平均支給額は約41万円

厚生労働省の調査によると、全産業の令和6年夏季ボーナス平均支給額は約41万4,515円であり、前年の夏季賞与約39万7,129円と比較すると増加傾向であることが分かります。

年齢別の夏・冬のボーナスの年間総支給額の平均は以下の通りです。

| 年齢 | 令和6年年間賞与その他特別給与額 |

| 全体 | 約95万4,700円 |

| 20~24歳 | 約39万6,800円 |

| 25~29歳 | 約68万6,200円 |

| 30~34歳 | 約83万,700円 |

| 35~39歳 | 約99万1,000円 |

| 40~44歳 | 約111万円 |

一般的に、ボーナス支給額は年齢とともに増加傾向にあります。

特に20代から30代にかけてはおよそ倍になっているため、20代のボーナス支給額が高い水準の業界・企業であればその後の伸び率にも期待できるでしょう。

(参考:厚生労働省『毎月勤労統計調査 令和6年9月分結果速報等』)

(参考:厚生労働省『令和6年賃金構造基本統計調査』)

\ 年収、もっと上がるかも? /

20代IT人材はボーナス支給額が増額傾向

ボーナス支給額は20代から30代にかけて大幅な増額が期待できることがわかりました。

一般的に20代のボーナス支給額は低いとされていますが、高い水準からスタートすることで年間支給額を増やしたいと考える方には、20代のボーナス支給額が増加傾向にあるIT業界がおすすめです。

Geekly(ギークリー)のボーナス支給に関する独自調査では、「IT人材の31%が上がったと感じた」という回答でした。中でも、最も同回答が多かったのが20代です。

その理由として挙げられているのが、会社の業績向上の他に「成果を出した」「昇格・昇給した」という自身の取り組みの結果によるものです。これは、IT業界が個人のスキルや経験が評価に反映されやすい性質であるためでしょう。

20代で経験を積み、スキルを磨くことで、30代にかけてよりボーナス支給額の水準が高い企業への転職も可能です。

IT人材は20代から30代にかけて自己研鑽に励み、自分の市場価値を適正に評価してもらえる環境に身を置くことをおすすめします。

【あわせて読みたい】自社データ公開!IT人材のボーナス事情はこちら⇓

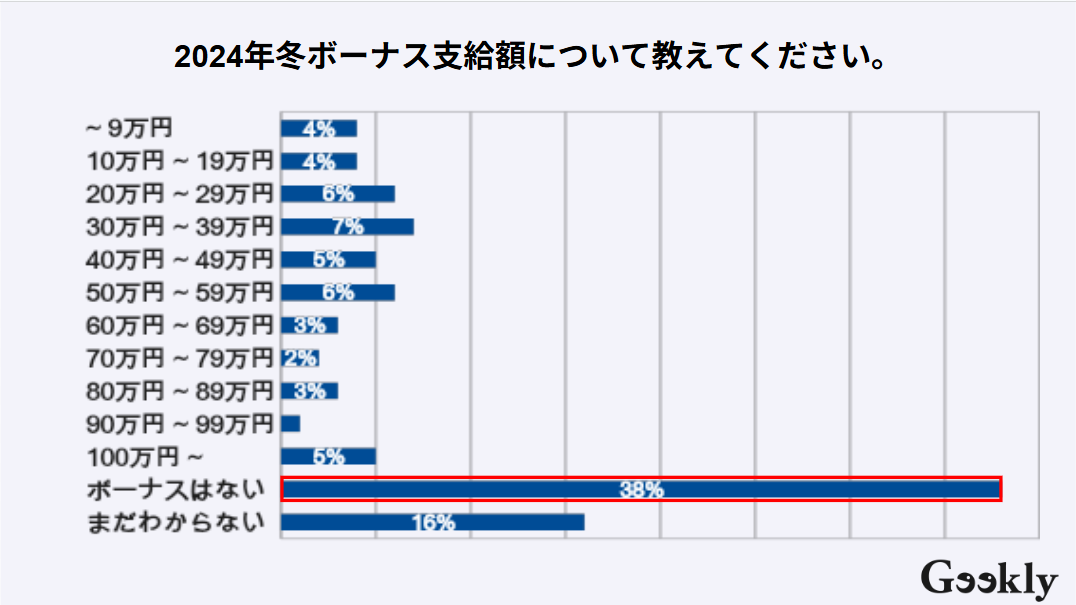

一方で昨年の冬ボーナスがなかった人も

IT人材を対象に2024年12月1日~2024年12月20日に実施した、2024年冬のボーナス支給額に関するギークリーの調査では、「ボーナスはない」という回答も多く、ボーナス自体の支給がないという方も少なくないことが明らかになっています。

ボーナスの支給は会社側の義務ではないため、ボーナスが欲しい場合はボーナス支給のある企業に転職することをおすすめします。

【あわせて読みたい】2024年冬のボーナスや転職との関連性についてはこちら⇓

同年代・同職種の年収事情は?

転職を考える際、最も気になる情報の1つが「自分と同じくらいの年代や、同じ仕事をしている人が、実際どれくらいの年収をもらっているのか」という点です。

「同年代の平均年収」や「同職種の平均年収」といったデータは、現在の会社で正当に評価されているか、そして転職によって年収アップが見込めるかを判断するための重要なベンチマークです。

ギークリーの年収診断では、無料で適正年収が診断できることに加え、同年代・同職種との年収比較も簡単に確認することができます。

さらに年収アップ予想額も分かるため、今後の年収を上げていきたい方はお気軽に下記のボタンから診断してみてください。

\ 年収、もっと上がるかも? /

ボーナス支給額の計算方法!手取りはいくら?

ここでは、ボーナス支給額の計算方法と実際の手取り額について解説します。

- ・支給額は基本給×支給月数×評価係数で計算できる

- ・ボーナスから差し引かれる社会保険料や税金

- ・住民税は引かれない

- ・手取りは額面の約8割

実際に受け取る金額の参考にしましょう。

支給額は基準額×支給月数×評価係数で計算できる

ボーナス支給額の一般的な算出方法は以下の通りです。

基準額(基本給+各種手当)×支給月数×評価係数

基準額と評価係数は、企業ごとの就業規則によって決定されます。

多くの場合、基準額は基本給に役職手当や資格手当などが上乗せされた金額です。また、評価係数には個人の評価や部署の評価などが反映されます。

【ボーナス支給額の計算例】

・基本給30万円・手当5万円・支給月数2ヶ月・評価係数1.2の場合

(300,000+50,000)×2×1.2=支給額 840,000円

ここでご紹介した計算方法は個人の基本給連動型ですが、企業によっては業績連動型を採用している場合もあります。

業績連動型では、基本給×評価係数×業績係数の計算式になり、業績にかかわる指標も、売上高・利益・株主価値・キャッシュフロー・付加価値など企業によって異なります。

\ 年収、もっと上がるかも? /

ボーナスから差し引かれる社会保険料や税金

毎月の給与と同様に、ボーナスからも社会保険料や税金が差し引かれる仕組みです。

具体的には以下のような基準で差し引かれます。

- ・健康保険料:標準賞与額×健康保険料率が差し引かれる(約9〜10%前後)

- ・厚生年金保険料:標準賞与額×厚生年金保険料率が差し引かれる(約9%)

- ・雇用保険料:標準賞与税から差し引かれるが、業種によって金額が異なる(約0.6〜0.9%)

- ・所得税:「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(国税庁)」に則り計算される(約3〜10%)

国税庁の算出方法によると、 賞与に対する源泉徴収税率は以下の通りです。(※前月の給与は「社会保険料等控除後」の金額です)

| 前月の給与 | 扶養0人 | 扶養1人 |

| ~20万円 | 約4% | 約2% |

| ~30万円 | 約8% | 約6% |

| ~40万円 | 約12% | 約10% |

この表をもとに計算すると、前月の給与が~30万円で扶養が1人、ボーナスの年間支給額が83万円の方の場合は、所得税分のみで月ごとに分割して合計約50,800円ほど天引きされる見積です。

(参考:国税庁『賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和6年分)』)

ボーナスからは住民税は引かれない

毎月の給与と異なり、住民税はボーナスからは差し引かれません。住民税は前年の所得を元に計算され、月割りで毎月の給与より一定額が差し引かれる仕組みであるためです。

したがって、ボーナス月だからといって増額されることはなく、「給与の住民税」としては通常通りの額だけ差し引かれます。

手取りは額面の約8割

ボーナスから各種差し引かれた後の手取りの金額は、支給額の約75~80%になる計算です。

例として、ボーナス支給額が50万円の場合のシミュレーションを計算します。

・ボーナス支給額:50万円(基本給2ヶ月分)

・前月の控除後給与:約25万円

・健康保険料(10%) :-約50,000円

・厚生年金(9%):-約45,000円

・雇用保険(0.6%):-約3,000円

・所得税(6.126%) :-約30,630円

・合計控除額:約128,630円

・手取り額:約371,370円(74.3%)

【あわせて読みたい】ボーナスが下がった…理由と確認すべきことはこちら⇓

\ 年収、もっと上がるかも? /

今より年収を上げる方法は○○

ここまで、ボーナスの支給額や平均について詳しく解説してきました。「今のボーナスでは満足できない」「もっと年収を上げて生活を豊かにしたい」と感じている方も多いのではないでしょうか。

ボーナスを含めた年収を最も効率的かつ大幅にアップさせる方法として有効なのは転職です。

理想の年収アップを実現し、満足のいくボーナスを手に入れるためには、IT業界に特化した転職エージェントの利用がおすすめです。

転職は年収アップに効果的

現職での昇給は企業の規定や評価制度に左右されるため、短期間で大幅な年収アップができるケースは多くないでしょう。

しかし転職の場合、あなたの持つスキルや経験の市場価値に基づいて新しい年収が決定されるため、今よりも良い年収・ボーナス条件を引き出すことが可能です。

あなたの価値を正しく評価する企業が分かる

年収の高い優良企業や好条件のボーナス制度を持つ企業は、一般の求人サイトには掲載されない「非公開求人」で募集を行うケースが多くあり、転職エージェントはこれらの非公開求人情報を持っています。

さらにIT業界特化のキャリアアドバイザーがあなたのスキルセットを客観的に分析し、「あなたの市場価値を正しく評価してくれる企業」を複数紹介するため、今より年収が上がる可能性が高くなります。

\ 非公開求人を多数保有! /

面倒な年収交渉はプロのエージェントに任せる

「年収交渉は苦手」「希望年収を伝えて断られるのが怖い」と感じる方も多いでしょう。転職エージェントを利用すれば、あなたに代わってプロのキャリアアドバイザーが入社後のボーナス条件などの年収条件を企業と交渉してくれます。

年収交渉のプロが間に入ることで最大限有利な条件で入社を決めることができるため、今より年収アップする可能性が高いでしょう。

今より年収を上げたい方は、お気軽に下のボタンからご相談ください。

\ エンジニアのキャリアに迷ったら! /

また、転職時の年収交渉の金額について気になる方は以下の記事でも詳しく解説しているのでぜひ参考にしてみてください。

【あわせて読みたい】転職の年収交渉相場や交渉方法についてはこちら⇓

\ 簡単3分で適正年収が分かる! /

ボーナスに関するよくある質問

最後に、ボーナスに関して多いのは次のような質問です。

- Q.ボーナス支給日の調べ方は?

- Q.退職予定だとボーナスはもらえない?

- Q.ボーナスの簡単な計算方法は?

以下、それぞれ回答します。

Q.ボーナス支給日の調べ方は?

A.ボーナス支給日は、従業規則や雇用契約書に記載された賞与に関する規定を確認する方法が確実です。

一般的な民間企業の支給日は、年に夏と冬の2回ボーナスを支給している場合で、7月10日頃の金曜日と12月5日から2週目頃が目安です。

【あわせて読みたい】ボーナスをもらってから転職したい方はこちら⇓

\ 年収、もっと上がるかも? /

Q.退職予定だとボーナスはもらえない?

A.退職予定でも、原則としてボーナスはもらえます。ただし支給条件に注意が必要です。

ボーナス減額の可能性については、企業の就業規則によります。退職予定の労働者へのボーナス減額についての言及があれば、その規定に則って減額されるでしょう。

退職予定であっても、支給日に在籍していれば支給されることが一般的です。心配な方は、退職を伝えるタイミングに配慮した方が無難です。

【あわせて読みたい】退職予定でもボーナスを満額もらう方法はこちら⇓

\ 年収、もっと上がるかも? /

Q.ボーナスの簡単な計算方法は?

A.ボーナス支給額の目安は基本給のおよそ1~2ヶ月分です。

ただし、各種社会保険料や所得税が差し引かれるため、実際の手取り額は8割程度になる点に注意しましょう。

基本給の1ヶ月分×8割~2ヶ月分×8割がおおよその目安です。

【あわせて読みたい】自社データ公開!IT人材のボーナスと転職に関する本音はこちら⇓

\ 年収、もっと上がるかも? /

冬のボーナスは12月!理想の年収アップを叶えよう

ボーナスの支給時期や支給額は、企業の従業規則や雇用契約書での確認が確実です。

一般的には夏と冬に基本給の1~2ヶ月程度の支給ですが、手取り額はその8割程度になることも把握しておきましょう。

現在の給与やボーナスに不安を感じたら、適切に評価してもらえる企業への転職もおすすめです。

「評価制度がしっかり整った企業で働きたい!」

「転職でボーナスアップ・年収アップを実現したい!」

「自分の希望するキャリアプランを実現できる企業で働きたい!」

などのキャリアのお悩みは是非、「IT・Web業界の知見が豊富なキャリアアドバイザー」にご相談ください!

IT特化の転職エージェントのGeekly(ギークリー)なら、専門職種ならではのお悩みも解決できる専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングから入社後まで完全無料で全面サポートいたします!

転職しようか少しでも悩んでいる方は、お気軽に以下のボタンからご相談ください。

\ エンジニアのキャリアに迷ったら! /

あわせて読みたい関連記事

新着記事はこちら

関連リンク

関連リンク